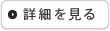

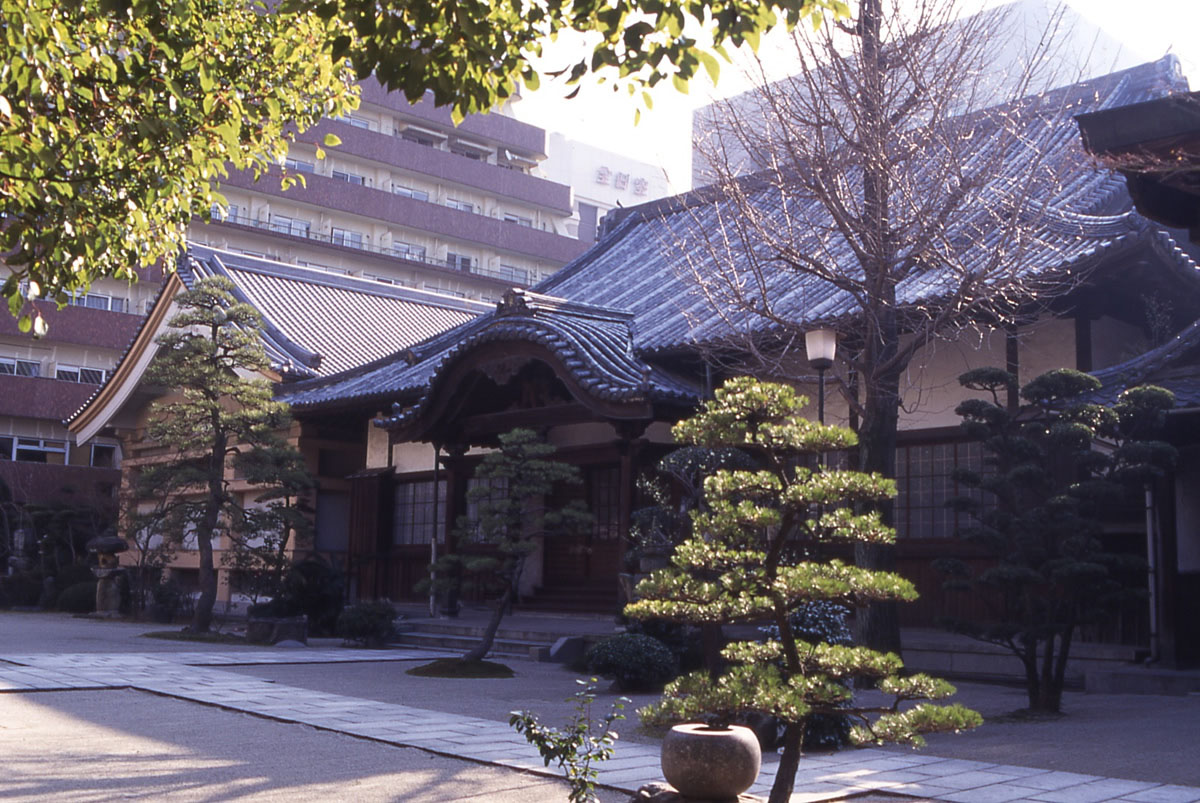

住吉神社本殿

紹介文

神明造、大社造、この住吉造等の形式は、組物という軒を支えるために柱の上部に組まれる構造物を使用していない。この形式は、仏教建築が渡来し影響を及ぼす以前からのものであるということで、我が国の古代建築の形式をそのまま伝えているあかしとされている。この社殿は、桁行4間、梁間2間であるが、切妻造妻入の入口が正面の中央にあり、正面のまん中の柱がなく、扉の両脇の柱があるので、見たところ3間のように見える。しかし、建物の裏正面は、柱間がちゃんと2間になっている。檜皮葺、直線形の屋根で、廻縁はなく、大きな柱とを用いている。破風、千木、堅魚木も屋根と同様に直線的で、よく古製を伝えている。また、懸魚は盾の形に擬したものといわれ、神功皇后を助けて三韓遠征を勝利に導いたと伝えられる武神的な一面がしのばれておもしろい。

現在の本殿は元和9年(1623)福岡藩主黒田長政の再建によるものであるが、住吉造の代表としてあげられる摂津(現大阪府)の住吉大社よりもその建立年代ははるかに古い。このことは、鎮座の場所からいってもうなずけるものがある。また、柱は朱色、板壁は白色と色彩も簡素で、建物全体の形態とよく適合している。

地図

近隣の文化財

- カテゴリーの紹介

建造物

建造物 絵画

絵画 彫刻

彫刻 工芸品

工芸品 書跡・典籍・古文書

書跡・典籍・古文書 考古資料

考古資料 歴史資料

歴史資料 無形文化財

無形文化財 無形民俗文化財

無形民俗文化財 有形民俗文化財

有形民俗文化財 史跡

史跡 名勝

名勝 天然記念物

天然記念物 文化的景観

文化的景観 伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区 選定保存技術

選定保存技術 埋蔵文化財

埋蔵文化財 その他

その他