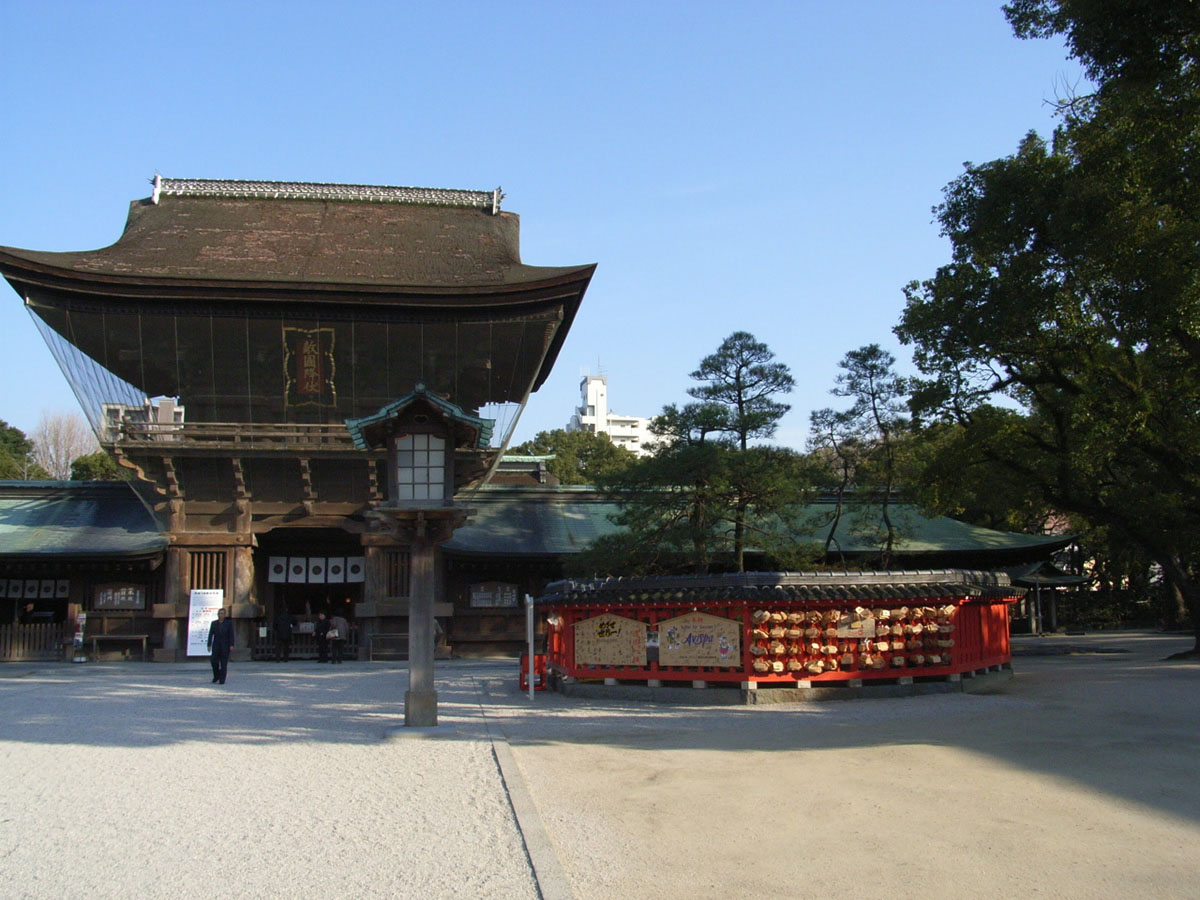

筥崎宮鳥居

| 副 称 | 石造明神鳥居 柱に慶長第十四太歳舎己酉季秋中旬の刻銘あり |

|---|---|

| 指 定 | 国指定 |

| 区 分 | 有形文化財 |

| 種 別 | 建造物 |

| 所 在 地 | 福岡市東区筥崎1丁目22-1 |

| 時 代 | 江戸 |

| 所 有 者 | 宗教法人 筥崎宮 |

紹介文

この筥崎宮の一の石鳥居は、最も多い明神鳥居の一変形で、黒ずんで荒い肌を見せている石材は、肥前鷹島(現長崎県)の産である。柱に「于●慶長第十四太歳舎己酉季秋中旬」、「豊臣黒田筑前守長政建立」の刻銘が施されており、慶長14年(1609)福岡藩主黒田長政による建立であることがわかる。明神鳥居の形式は、奈良時代の末ごろにできたといわれている。その特色は、柱が八字形に上部で内側の傾斜し、いわゆる「転び」の様式をとり、柱脚には亀腹(饅頭)という基礎があり、笠木、島木は曲線を描き、両端で反りをみせ、反増となり、笠木、島木の先端(鼻)は斜めに切られている。

ところで、筥崎宮鳥居の著しい形式上の特色は、上部の笠木と島木が形式化して、単なる刳り出しとして表現され、笠木、島木の両端が包丁反りになっている点にある。また、割り出しがどっしりしており、藩主の大社への寄進にふさわしく、九州の代表的な鳥居である。

地図

近隣の文化財

- カテゴリーの紹介

建造物

建造物 絵画

絵画 彫刻

彫刻 工芸品

工芸品 書跡・典籍・古文書

書跡・典籍・古文書 考古資料

考古資料 歴史資料

歴史資料 無形文化財

無形文化財 無形民俗文化財

無形民俗文化財 有形民俗文化財

有形民俗文化財 史跡

史跡 名勝

名勝 天然記念物

天然記念物 文化的景観

文化的景観 伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区 選定保存技術

選定保存技術 埋蔵文化財

埋蔵文化財 その他

その他