2025年09月19日【令和 7 年度 資料調査速報!vol.1】福岡市内寺社資料調査事業の資料紹介

【令和7年度 資料調査速報!vol.1】

ー福岡市内寺社資料調査事業の資料紹介記事―

福岡市文化財活用課では、文化庁から補助を受け、市内の寺社資料調査事業を実施しています。

10年に一度迎える香椎宮の勅祭(ちょくさい)が本年10月9日に控えているため、勅祭に関係する資料をご紹介します。

勅祭とは、天皇の勅使(使者)が発遣され、神前に供物(くもつ)を捧げ、神社の例祭を執行する祭祀(さいし)のことをいいます。近代以前はその勅使のことを多くは奉幣使(ほうへ(べ)いし)と呼びました。

今回はナゾ解き形式でご紹介しているPDFをぜひチェック(PDFリンク)してください。

「ナゾ解きなぞ無用!!」という方は、以下の記事をご一読ください。

(1)香椎宮は九州で2社しかない勅祭社

香椎宮には古代・中世に天皇即位報告や国家安全祈願のため奉幣使が発遣されました。

14世紀に途絶えていましたが、江戸時代の延享(えんきょう)元年(1744)甲子の年に香椎宮への奉幣使発遣が再興されました。江戸時代には60年に一度、延享元年・文化(ぶんか)元年(1804)・元治(げんじ)元年(1864)の計3度発遣されました。大正14年(1925)には10年に一度の斎行(さいこう)に改められ、現在も10年に一度行われています。

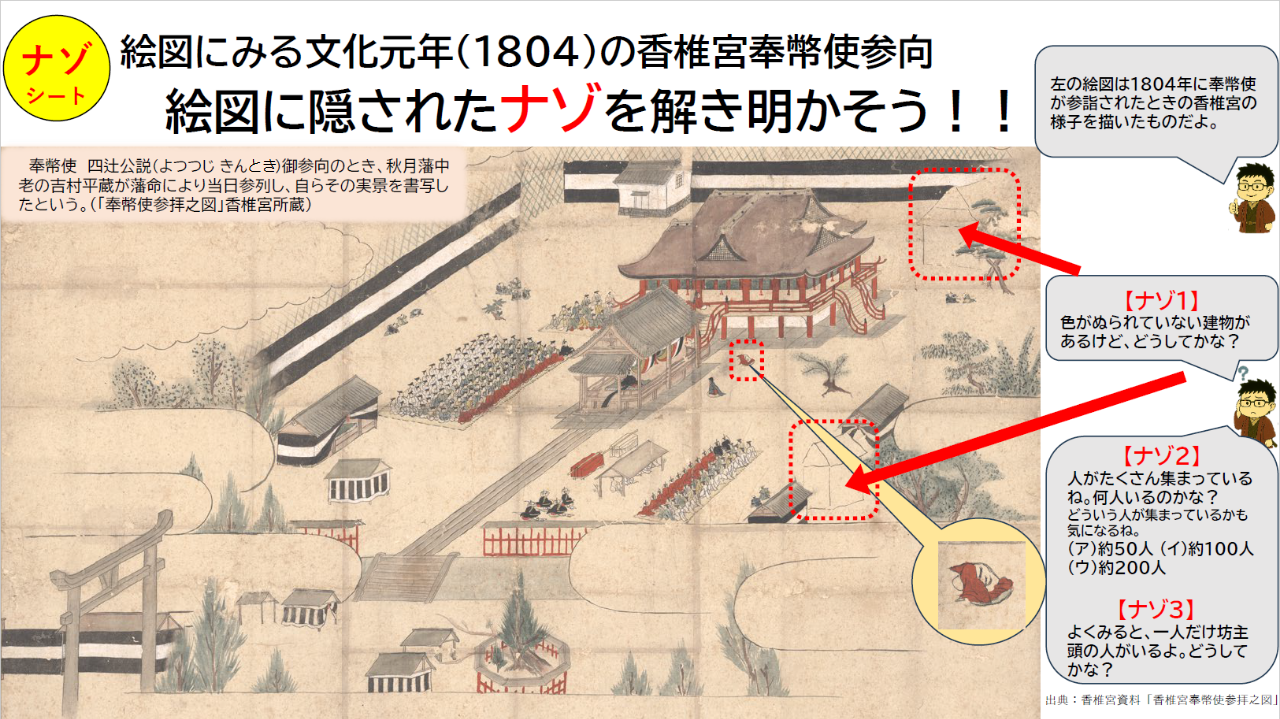

(2)絵図にみる文化元年(1804)の奉幣使参向

①今回紹介する香椎宮資料「香椎宮奉幣使参拝之図」について

文化元年(1804)、奉幣使の四辻公説(よつつじ きんとき)が発遣された際、秋月藩士の

吉村平蔵が藩命により当日参列し、自らその実景を書写したという絵図が、香椎宮に伝来しています。

②400人以上が参集する一大行事

「香椎宮奉幣使参拝之図」には199人の参集者が描かれていますが、ある文献には筑前国中の

社家400余人が一同香椎に集まり、夜中の八ツ時(深夜1時~3時)にそこから約7.8kmの道のりを青柳宿へ

奉幣使を迎えに行ったといいます。

③仏教色排除の動き

江戸時代は神仏習合(しんぶつしゅうごう:仏が神として姿を現した)の考え方が一般的であり、

香椎宮においても護国寺という香椎宮を管理する寺院があり、境内には大日堂や鐘楼(しょうろう)が

建っていました。

ところが、文化元年(1804)の奉幣使参向は、仏教色を排除する動きが明確にみられました。

文化元年の奉幣使参向時、香椎宮周辺の大日堂・観音堂等の仏教施設が菰(こも)で隠されたのです。

香椎宮に伝来する別の絵図資料には境内にある大日堂や鐘楼を菰で隠すと注記されており、実際に

「香椎宮奉幣使参拝之図」に描かれる大日堂と鐘楼は菰で隠されているため着色されていません。

福岡藩御用商人の加瀬元春(かせ もとはる)は、「少しも仏家かかり候ところ、見えざるように

相成り、何事に候や」と当時の噂話を記録しています。自分たちが日常的に信仰の対象としてきた仏教

施設等を菰で隠されることは、当時としてはまさに異様であり、強く疑問に感じたのでしょう。

またこのとき、護国寺の座主(ざす:最高位の住職)も会場での着座のみ許可され、祭事に携わること

は禁じられました。

これらの仏教色排除の動きは、やがて訪れる明治維新期の神仏分離・廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)

という政治的・社会的変動の萌芽(ほうが)と指摘されています。

※資料の一般公開は行っておりません。ご理解をお願いいたします。

福岡市内寺社資料調査事業の紹介パンフレットが令和6年3月にできました。

末尾に関連ページのリンクを貼っておりますので、ぜひアクセスしてみてください。

≪令和7年10月9日の勅祭について≫

ご参列は香椎宮から事前にご案内を差し上げた方のみとなります。また、当日は香椎宮への出入が一部制限される予定です。予めご了承ください。

香椎宮により当日の模様のライブストリーミングが予定されています。詳細については香椎宮の公式サイトをご確認ください。

【主な参考文献・資料】

「加瀬家記録」(『日本都市生活史料集成三城下町篇1』学習研究社、1975年)

高埜利彦「近世奉幣使考」(『歴史学研究』500号、1982年)

香椎宮社務所編『香椎宮御由緒』(香椎宮社務所、1983年)

廣渡正利『香椎宮史』(文献出版、1997年)

田中由利子「近世における地方神社の触頭支配確立 : 香椎宮奉幣使発遣を契機とした福岡藩桜井神社の触頭化をめぐって」(『比較社会文化研究』31、2012年)