板付遺跡

紹介文

< 板付遺跡弥生館 >

竪穴住居をイメージした板付遺跡弥生館では、板付遺跡のムラの人々がどのような生活をしていたのか、出土遺物の展示や映像、ジオラマを見たり、復元した道具を触って確かめることができます。

また、遺跡公園では、環濠集落や水田など、復元整備された弥生時代最古の農村を見学することができます。

開館時間 9:00~17:00(入館は16:30)

休館日 年末年始(12月29日~1月3日)

入館料 無料

TEL 092-592-4936

< 遺跡について >

福岡平野の中央よりやや東寄りに位置する。御笠川と諸岡川に狭まれた標高12mの低い台地を中心として、その東西の沖積地を含めた広大な遺跡である。遺跡は弥生時代が主であるが、それに先立つ旧石器、縄文時代や後続する古墳~中世の遺物・遺構も見つかっている複合遺跡である。

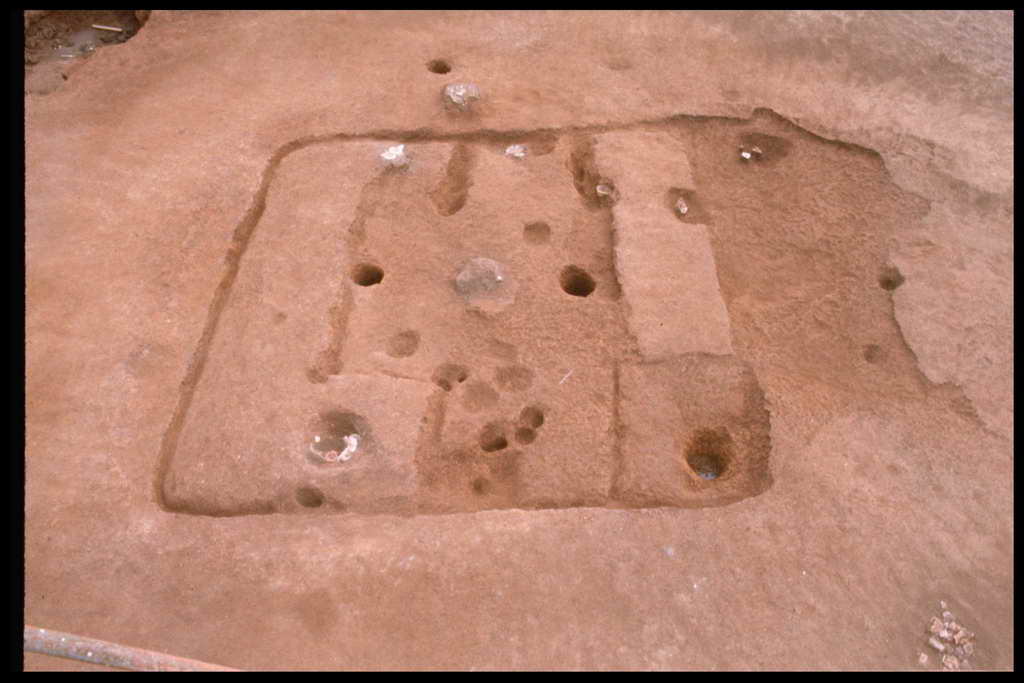

台地上には幅2~4m、深さ約2~3m、断面Ⅴ字形の溝を東西約80m、南北約110mの楕円形にめぐらせた環溝がある。環溝の内外には米やその他の食料を貯蔵するための竪穴(貯蔵穴)が多数掘り込まれている。

日本で最も早く稲作農耕が開始された板付遺跡では、台地の東西の低位段丘上には旧諸岡川から用排水路が引き込まれていた。水路には井堰が設置されており、水をコントロールできるようになっている。また、土盛り畦畔で囲まれた水田には水口(水尻)が設けられており、整備された水田が開かれていたことがわかる。このことは、稲作と共に高度な土木技術がもたらされたことを証明している。

弥生時代前期末には北部九州でも有数の集落に発展している。大正5年、環溝の東南に位置する田端地区から数基の甕棺墓が発見され、中から細形銅剣、細形銅矛各3本が出土した。これらの甕棺墓には大きな墳丘があったと考えられ、有力者が台頭していたことを示している。このころは環溝周辺だけでなく、北方の現・板付北小学校や南側の台地にも集落が広がり、そこでも貯蔵穴群や墓地が発見されている。

このように、板付遺跡は集落、墓地、生産地(水田)が一体となっており、日本における稲作農耕の開始や技術、弥生時代の人々の生活や社会を、広い視点で知ることができる数少ない遺跡である。

出土遺物は莫大な量にのぼり、土器、石器、木器をはじめとして、当時の自然環境を知ることのできる自然遺物が検出されている重要な遺跡である。

地図

近隣の文化財

- カテゴリーの紹介

建造物

建造物 絵画

絵画 彫刻

彫刻 工芸品

工芸品 書跡・典籍・古文書

書跡・典籍・古文書 考古資料

考古資料 歴史資料

歴史資料 無形文化財

無形文化財 無形民俗文化財

無形民俗文化財 有形民俗文化財

有形民俗文化財 史跡

史跡 名勝

名勝 天然記念物

天然記念物 文化的景観

文化的景観 伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区 選定保存技術

選定保存技術 埋蔵文化財

埋蔵文化財 その他

その他