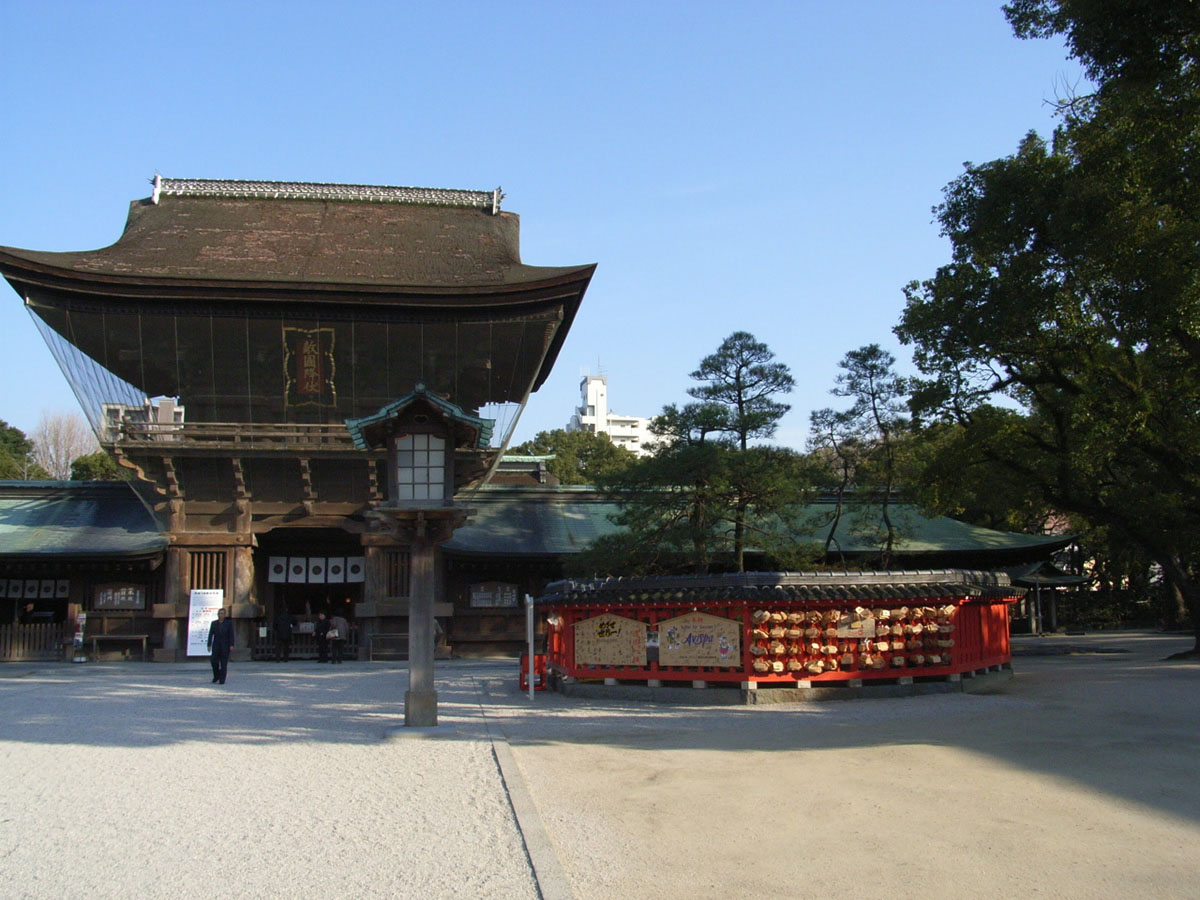

筥崎宮の玉せせり行事

紹介文

筥崎宮玉せせり行事は、毎年1月3日に行われる。

筥崎宮一の鳥居から200メートルほど北に位置する同末社・玉取恵比須神社に、陽珠と陰珠の2つの木玉が運ばれた後、競り子と呼ばれる氏子たちが陽珠を奪い合うように群がりながら、筥崎宮楼門までの道を進み回廊内の神職に玉を納める。これを納めた競り子の住む地域は、その年の豊饒に恵まれるという。

玉せせり行事の起源を明確に示す史料はないが、『筑前国続風土記』では以下のように記されている。

ーーーーーーー

「正月三日玉取の祭といふ事あり。〈那珂郡東堅糟村に玉田といふ田の字あり是箱/崎の神陵なりし時、玉取祭の料なりし所とかや〉是は八幡宮祭の市始とて、夷社の所より、木珠の径尺余なるを箱崎、馬出、両村の土民ともより集りて取出し、油をぬりて、それより本社の拝殿まて行て、道すから争ひとる事あり。是を取得たる年は、其村の田穀のなりはひ豊饒なりとて、両村の者共争ひぬるさまいとをかし。此祭今に至て絶す。」

ーーーーー

以上のことから、江戸時代中期以前にはすでに本行事が行われていたことが確認できる。

明治36(1903)年に記された「官幣中社筥崎宮御由緒調書」の中では、元々神職が石で作っていた「ささやかなる玉」を頂けば、その年の悪事災難から逃れられるという評判が広がり、我先に頂こうともみ合ううちに神職が玉を落とし、それを拾おうと競い合ったのが始まりとする記述が見られる。

また、玉そのものの由緒に関しては、いくつかの類話が見られるものの、「その大要は、むかし博多の人が海から流れ来た二つの木の玉を手に入れ、一方を筥崎宮に奉納し、もう一方を博多で祀った」(福岡市史編集委員会2012)というものである。

「二つの木の玉が海から流れ来た」とするところには、海を漂い、沿岸に辿り着くと考えられてきた寄神として、また夫婦神としての恵比須神信仰に重なる心象を見ることができる。

地図

近隣の文化財

- カテゴリーの紹介

建造物

建造物 絵画

絵画 彫刻

彫刻 工芸品

工芸品 書跡・典籍・古文書

書跡・典籍・古文書 考古資料

考古資料 歴史資料

歴史資料 無形文化財

無形文化財 無形民俗文化財

無形民俗文化財 有形民俗文化財

有形民俗文化財 史跡

史跡 名勝

名勝 天然記念物

天然記念物 文化的景観

文化的景観 伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区 選定保存技術

選定保存技術 埋蔵文化財

埋蔵文化財 その他

その他