五島山古墳出土品

紹介文

大正3年(1914)10月13日、現在姪浜中央公園(西区)にあった五島山の山頂で箱形石棺墓1基が発見され、鏡、玉、剣などが出土した。これが五島山古墳である。

五島山は標高26mの第三紀層独立丘陵(残丘)で、頂部の3ヶ所の高まりのうち、東端の最高所に五島山古墳がつくられていた。ほかに少なくとも箱形石棺墓4基、横穴式石室墳十数基があったらしいが、昭和40年代はじめごろに、開発により丘陵が高さ10mほどを残して削られ、破壊された。現在はその姿を見ることはできないが、当時の記録から、五島山古墳の姿を復元してみよう。

墳丘について中山平次郎博士は「丘の頂部を穿ちて平らき板石を以て長方形箱様の構造物を作り………此部の地表には地山と土質を異にしたる高さ一二尺計の封土の崩れと覚しき隆まりあり」と述べており、丘陵頂部を利用して小規模な盛土で成形した古墳であったと推定される。ただし墳丘周囲の構造や他の埋葬施設の有無はわからない。

副葬品を出した石棺について、島田寅次郎氏は「粘土質の地に安山岩……を組合せて長七尺八寸幅二尺の長方形に造り、底石なく三四枚の石蓋を施して内部には朱を塗抹せる痕跡あり。土中にも朱塊の多く点在せしと云ふ。骸骨は存在せざるも頭部は東北北……にして埋葬せられたるものなるべく、軟なる岩石にて作られたる石枕(或は土枕とも云ふ)ありし由なるも発見の際人夫のために粉砕せられ……」と詳細を記録している。石棺は、上の数値が内法とすれば長さ2.4m弱、幅0.6mあまりで、大型の部類に属する。

また、中山博士によれば、棺内からは鏡2面、鉄剣4振、銅鏃9本、勾玉2個、管玉3個、小玉2個、「鉄鏃と覚しきもの一塊」が、棺外からは「破片となれる甕」が出土したという。このうち銅鏃1本、「鉄鏃と覚しきもの一塊」、鉄剣2振、甕は現存しない。ほかに赤色類料の付着した土(粘土)塊が残されている。

1 鏡

鏡2面は、中国製で3~4世紀に作られたものである。

(1)斜縁二神二獣鏡

鈕と内区の一部を欠く。面径14.2cm、反り0.4cm、縁厚0.9cm。黝黒~漆黒色で鋳上りはよい。鏡面に絹らしい布が付着している。

鏡縁は三角縁に近い斜縁で、外区は鋸歯文、複線波文、鋸歯文の三帯からなる。内区には四乳の間に鈕に向って求心的に神像と獣像を交互に並べる。神像は正面を向いて坐り、体部上位から左右に羽翼が渦状にのびる。完存する神像は被りものと衣から西王母、もう一方は東王公(父)とみられる。脇侍は東王公の右と西王母の左にあるが、鈕をはさんで対称の位置にならない。獣像は体部の上部中央に頭をおく。顔を正面に向けるのが虎、横を向くのが龍だろう。

銘文は右行、端正な書体で「吾乍明竟自有直青龍在左白虎居右東王公西王母長宜孫子大吉」とある(小林行雄氏による)。斜縁二神二獣鏡には異例の銘文で三角縁神獣鏡の銘文に近い。この鏡には手ズレは認められない。

(2)斜縁二神二獣鏡

面径12.2cm、反り0.5cm、縁厚0.7cm、黝色~漆黒色。全体が手ズレを受け、鏡面の文様、銘文に不鮮明なところがある。外区は鋸歯文帯と複線波文帯からなり、縁は三角縁にちかい斜縁である。

鈕座は素円、鈕頂は腐蝕のため一郎を欠く。内区は四乳の問に神像と獣像を配置する。神像は東王父と西王母らしく、それぞれの右側に脇侍をおく。獣像は二つとも同形で、顔を横にむけた龍であろう。

銘文は右行で、「吾乍明竟幽凍三□□年益□子孫番昌」とある。二神二獣鏡に一般的な銘文である。

2 銅鏃

大形の3本は平根有茎腸抉式とよばれる。身は長三角形で、下端の深い腸抉りは鋳造後に整形されたらしい。身の中央上位に径0.3cmの小孔がある。1本は茎を欠くが、いずれもほぼ同形同大である。長さ6cm、幅約4cm、厚さ0.4cm。

小形の5点は無茎有横鎬鋒式とよばれる。鋳造後の研ぎにより多少の個体差はあるが、ほぼ同形同大である。長さ2.1~3.2cm、幅約2cm、厚さ0.4cm前後。身の上部と下部の研ぎ方向が異なり、中央に横方向の鎬がつく。下部中央に抉りがあり、その中央に細い突線を鋳出する。身上部の刃の研ぎ出しはこの突線にあわせている。鋳型のズレのためにこの突線や両面の鎬が表裏でズレているものも見られる。抉り下端近くには段を設け下方を一段薄くしているため、湯が下部までまわっていないものもある。

これらの銅鏃は、日本列島で作られたものであるが、韓国の4世紀の古墳からも出土しており、当時の日韓交流を考えるうえで重要な資料である。

3 玉

勾玉2点は硬玉(ヒスイ)製で、両面から穿孔している。大きい方は5本の刻線のある丁字頭で、透明度の高い淡緑色。小さい方は透明度の低い緑色。 管玉3点は濃緑灰色の碧玉製で、両側から穿孔している。うち2点は半截されている。 小玉2点はガラス製で透明なスカイブルーである。

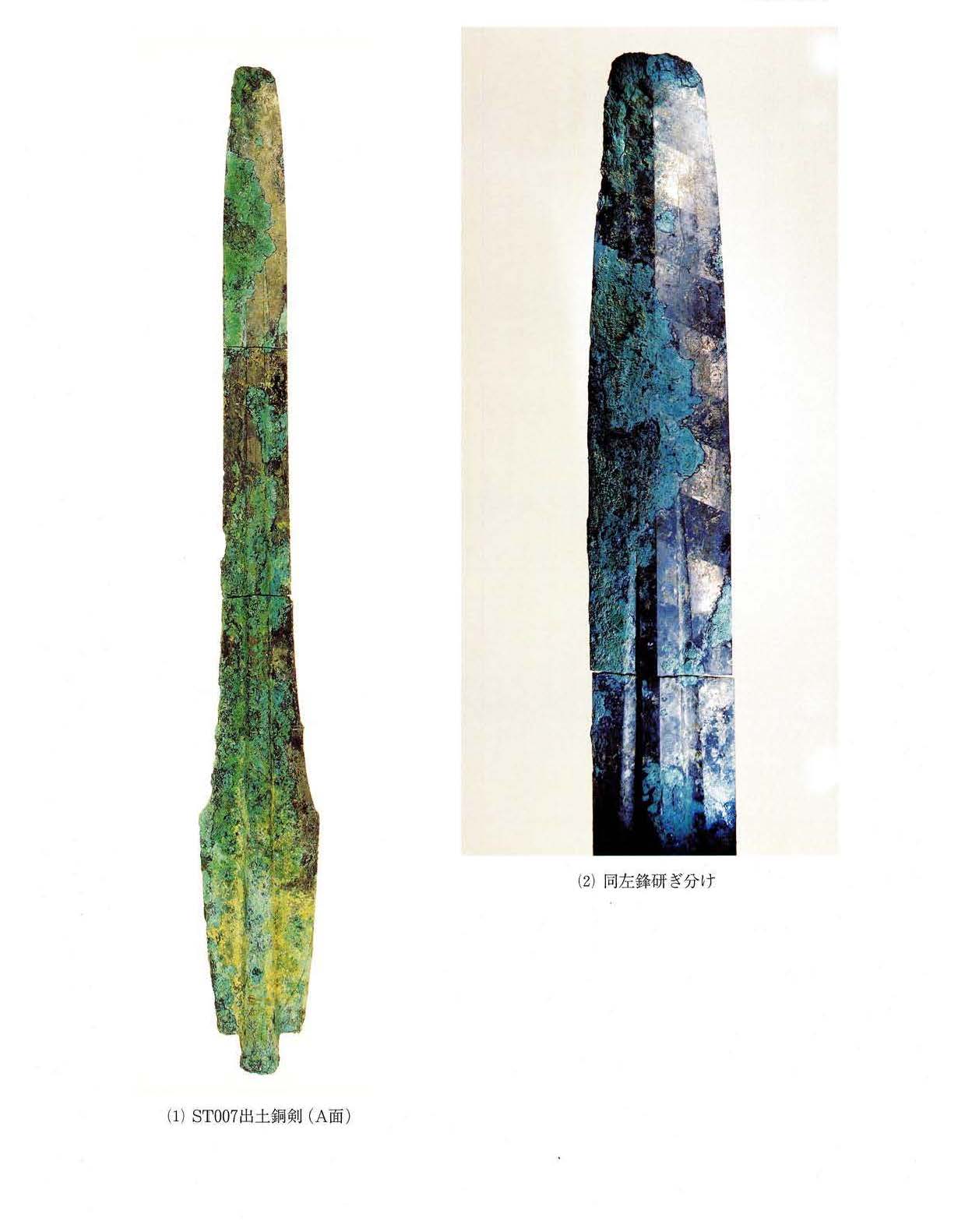

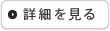

4 鉄剣

現存する2本は、中山博士が報告した遺物の特徴に一致するが、現在は全形をとどめていない。

うち一本は、全長40.3cmと報告されている。現在は、切先から14.1cm分の剣身と茎および部位不明の剣身片4片が残る。剣身は最大幅約3.5cmで、ほぼ全面に絹と考えられる布をまいている。身から茎へは徐々に移行し、茎には木質が付着する。ここには目釘孔がひとつ確認できる。

もう1本は、全長37.5cmと報告されているが、現在は切先部と茎が残るにすぎない。剣身断面は両丸造りにちかく、鎬がつかない。剣身全体に布をまいているが、織目は他の1本より細かい。茎は両関で木質が付着する。

5 赤色顔料

赤色顔料が付着した粘土小塊がある。顕微鏡観察の結果、水銀朱と同定されている。石棺床面か、土枕の一部であろう。

これらの出土資料は、現在、福岡市博物館に収蔵されている。

地図

近隣の文化財

- カテゴリーの紹介

建造物

建造物 絵画

絵画 彫刻

彫刻 工芸品

工芸品 書跡・典籍・古文書

書跡・典籍・古文書 考古資料

考古資料 歴史資料

歴史資料 無形文化財

無形文化財 無形民俗文化財

無形民俗文化財 有形民俗文化財

有形民俗文化財 史跡

史跡 名勝

名勝 天然記念物

天然記念物 文化的景観

文化的景観 伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区 選定保存技術

選定保存技術 埋蔵文化財

埋蔵文化財 その他

その他